「ロイヤルオーク、ノーチラス、オーバーシーズ以前の雲上ブランド」の価値はどこにあったのか?

動画で「ロイヤルオーク、ノーチラス、オーバーシーズ以前の雲上ブランド」の価値はどこにあったのか?をご覧になる方はこちらから⬇️

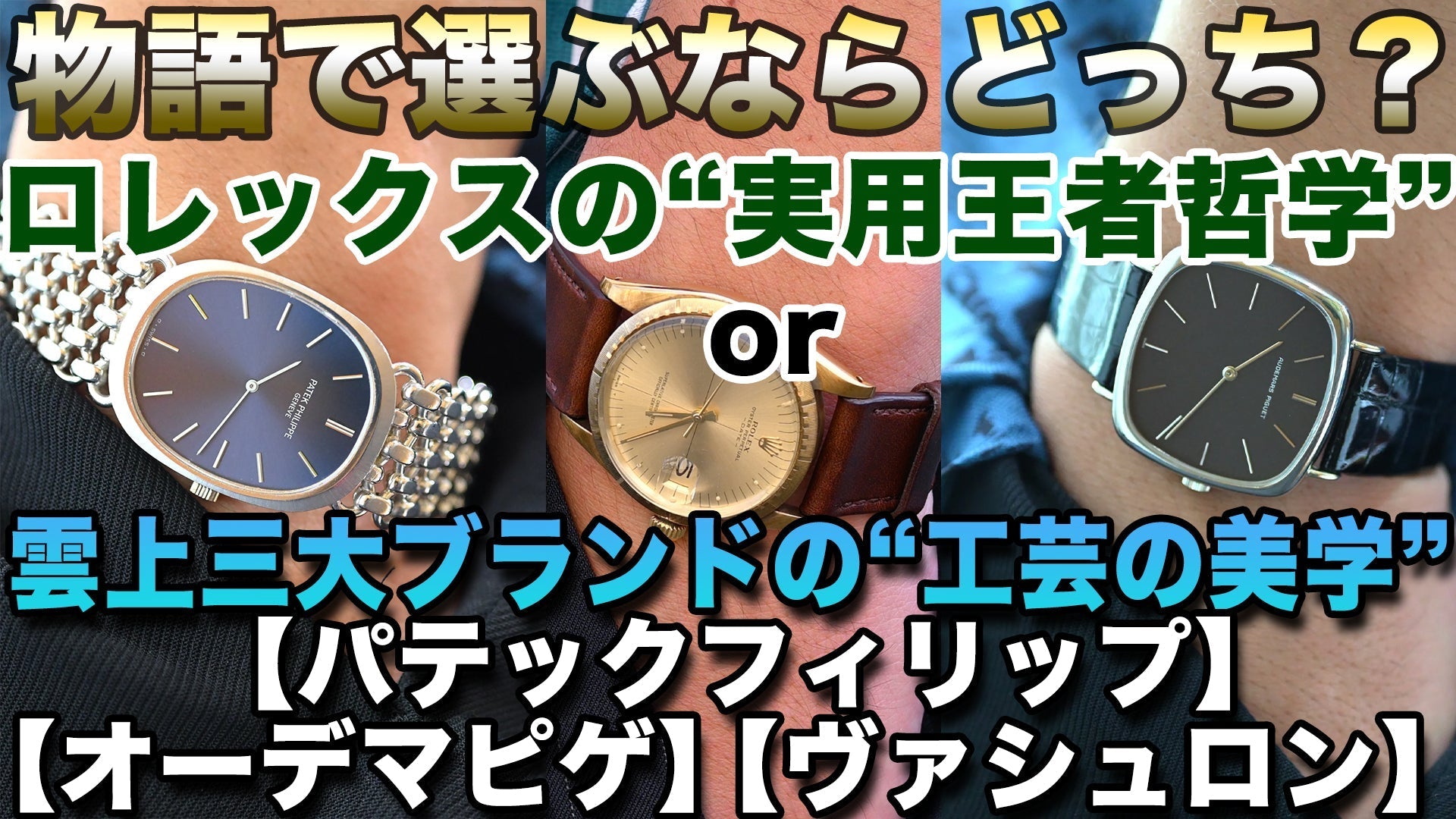

この記事では「ノーチラス、ロイヤルオーク、オーバーシーズ以前の雲上ブランド」の価値はどこにあったのか?

という内容で解説して参ります。

今回のテーマはブランドの歴史時間を巻き戻して見ていくことです。

それぞれのブランドには現在エースがいますが、彼らが登場する1970年代以前の御三家は、今とはまったく違う顔を持っていました。

ここを理解すると、ヴィンテージモデルの魅力と、現代のスポーツモデルがなぜここまで熱狂的に支持されるのか、その背景がより深く見えてくるはずです。

【1970年代以前と現代の雲上御三家の違い】

1970年代以前の雲上御三家と現代の御三家の違いについてお話しします。

まず、1970年代以前の価値の中心は、間違いなく時計そのものの完成度にありました。

世代を超えて受け継がれる卓越した職人技、時代を超越する普遍的なデザイン、そして、当時の技術や生産体制では大量生産が不可能だったことによる自然発生的な希少性が特徴です。

この3つの要素が、御三家を特別な存在へと押し上げていたのです。

この御三家が御三家と言われる理由をまだ知らないよ。

って方はこちらの動画で詳しく解説しておりますので、気になる方はこちらもご覧下さい⬇️

話を戻しまして、今もそれぞれのブランドには、ドレスウォッチが存在しますが、そのブランドのアイコンモデルはノーチラス、ロイヤルオーク、オーヴァーシーズでしょう。

このようにステンレス製のスポーツモデルが注目を集めていますが、当時はその対極にあるような価値観で時計作りを行っていました。

素材は基本的には18Kイエローゴールドやホワイトゴールドが中心で、スタイルは袖口にすっと収まるような薄型で洗練されたドレスウォッチがメインでした。

さらに技術面でも、ただ時間を表示するだけでなく、永久カレンダーやミニッツリピーターといった複雑機構を小さなケースの中に美しく収めるという、まさに時計作りの芸術性が高く評価されていました。

この雲上ブランドが時計作りにどのような姿勢で望んでいたのか?というのはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、気になる方はこちらの動画もご覧下さい⬇️

このように当時の御三家が重視していたのは、流行や派手さではありません。

彼らの哲学は**「数より質」**。

ごく限られた顧客のために、非常に少ない生産数で、一つひとつを職人の手作業で丁寧に仕上げていたのです。

この時代の価値観を知っておくことは、ヴィンテージウォッチを見ていく上でとても重要なので、是非覚えておいてください。

話を進めます。

1970年代以降、ノーチラス、ロイヤルオーク、オーバーシーズといった非常に強力なエースモデルが誕生したことで、御三家はラグジュアリースポーツウォッチという巨大な市場を開拓し、商業的に大成功を収めます。

その結果、ブランドの認知度は世界的に高まり、需要は供給をはるかに上回るようになりました。

二次市場では、定価を大きく超える価格で取引されることも珍しくありません。

ただ、ここで重要なのは、希少性の生まれ方が大きく変わったという点です。

1970年代以前の希少性は、「作りたくても作れなかった」時代背景や技術的な制約から自然に生まれたものでした。

一方、現代の希少性は、ブランド側が人気モデルの供給を意図的にコントロールすることで生まれている部分もあります。

つまり、

昔は技術的制約により自然に生まれた希少性で、今はブランド戦略によって作られた希少性という対比があるわけです。

この違いは、市場での価格形成にも大きく影響しています。

例えば、1970年代以前に製造されたゴールド製のドレスウォッチや超薄型モデルは、現代のステンレス製エースモデルに匹敵、あるいはそれ以上の手間と技術をかけて作られています。

それにも関わらず、現在の市場価格は比較的落ち着いていることが多いんです。

つまり、時計としての作り込みやデザイン、職人の手仕事といった本質的な価値を重視する方にとって、1970年代以前のヴィンテージ御三家モデルには、現代のエースモデルとは違う魅力や、「まだ知られていない発見の喜び」があるかもしれません。

私の感想ですが、ヴィンテージのそれらの時計は1つ1つのパーツが丁寧に作り込んであるので、わかりやすい所ではインデックスの煌めきが明らかに違いますね。

手が込んでるなぁ・・・・って凄く実感しますよ。

話を戻しまして、現代のブランド戦略や人気に大きく左右されるエースモデルの世界とは対照的に、ヴィンテージ市場は、時計そのものの歴史的・技術的・芸術的価値をじっくりと楽しめる、より成熟した世界です。

ロイヤルオークやノーチラスを生み出したブランドが、その以前にどれほど多様で美しい時計を作っていたのか。

その事実を知ることは、まるでまだ見ぬ宝物探しのような楽しさにつながります。

というか、この動画をご覧になってる方はすでにこの状態にあるので、とても素晴らしいことだと思われますね。

ヴィンテージ市場の御三家の腕時計は、本当に最高傑作が安価に手にすることが出来ますので確実に狙い目です!

ゴールドケース、薄型ムーブメント、複雑機構を軸とした、職人技と芸術性にあふれる1970年代以前のドレスウォッチの世界を知らない方は、是非この動画をきっかけに沼って欲しいものです。

質へのこだわりと自然な希少性が築いた特別な時代を知ることで、時計に対する価値観はより豊かで立体的になるはずです。

現代のアイコンモデルの輝きはもちろん素晴らしいですが、その「光の源流」ともいえるヴィンテージモデルに目を向けることで、時計を見る視点がきっと変わるはずです。

また、これらの素晴らしいモデルの後年に登場するロイヤルオークやノーチラスといったスポーツモデルが、時計業界に与えた衝撃を理解するためには、この“黄金期”を知っていればより話が繋がりますからね。

では次のパートから、当時の御三家が具体的にどのような時計を作っていたのか、ブランドごとに深掘りして解説していきます。

パテックフィリップ

まず初めに、1976年にノーチラスが登場する前のパテック・フィリップについてお話しします。

パテック・フィリップは「時計の王様」と呼ばれるブランドですが、ノーチラス以前となると、今よりもずっとクラシックなイメージが強いんですね。

1839年の創業以来、パテック・フィリップは一貫して妥協のない品質基準を守り続け、

それを実現するための徹底した少量生産体制を確立してきました。

特に1950年代から70年代にかけては、クラシックなラウンドケースのドレスウォッチと、複雑機構を搭載したモデルで、他の追随を許さない圧倒的な存在感を誇っていました。

この時代を象徴する代表作といえば、1932年に誕生した「カラトラバ」や1968年に誕生した「エリプス」でしょう。

シンプルでありながら完璧なバランスを持ち、ドレスウォッチの完成形と言われるそのデザインは、90年以上経った今でもまったく色褪せません。

バウハウス思想の影響を受けた、無駄をそぎ落とした機能美が追求されており、まさに「普遍的な美しさ」を体現したモデルです。

さらにパテックは、技術面でも他を大きくリードしていました。

たとえば1925年には、世界で初めて腕時計用の永久カレンダーを発表し、ミニッツリピーターやクロノグラフなど複雑機構の分野でも、常にパイオニア的な存在でした。

当時は素材にも特徴があり、18Kゴールドが主流で、アールデコの影響を受けた幾何学的なデザインや、優雅な曲線を描くラグを持つクラシカルなスタイルなど、バリエーションは非常に豊かで、アートピースのような存在感を放っていました。

こうしたヴィンテージのゴールド・ドレスウォッチは、もともとの製造数が非常に少ないため、現在でも希少性が高く、芸術的な完成度の高さから、分かる人には深く、静かに愛され続けています。

つまり、ノーチラス登場以前のパテック・フィリップは、現代のスポーティーなイメージとは大きく異なり、伝統的な時計作りに魂を注ぎ込んだブランドだったということです。

もちろん今のドレスウォッチラインも変わりなく素晴らしい作り込みです。

緻密な手仕事、極めて少ない生産数、そして流行に左右されない普遍的なデザイン。

これらすべてが、パテック・フィリップというブランドの本質的な価値を形作っていました。

オーデマピゲ

次は、雲上御三家のひとつ、オーデマ・ピゲについてです。

オーデマ・ピゲといえば、1972年に登場したロイヤルオークを思い浮かべる方も多いと思います。

このモデルは「ラグジュアリースポーツウォッチ」という新たなジャンルを切り開き、今ではブランドを象徴する存在になりました。

しかし、ロイヤルオークが登場する以前のオーデマ・ピゲは、今とは全く違う姿を持っていたんです。

当時は、パテック・フィリップと同じく、伝統的なドレスウォッチの名門として知られていました。

オーデマ・ピゲは1875年創業の老舗で、創業当初から複雑機構、特に小型化と薄型化の分野において非常に高い技術力を誇っていました。

20世紀初頭から1960年代にかけては、18Kゴールドのエレガントなドレスウォッチがブランドの主力モデルで、その中でも、他社にはない数々の技術的なアドバンテージを築いてきたのです。

例えば1892年、世界で初めてミニッツリピーターを搭載した腕時計用ムーブメントを開発しました。

さらに1946年には、わずか1.64mmという当時世界最薄の手巻きムーブメントCal.2003を発表するんですが、このムーブメントはあまりに完成度が高く、後に他ブランドへも供給されるほど、画期的な存在でした。

ご存知の通り、このオーデマピゲ社製Cal.2003の元々のベースムーブメントはジャガールクルト社製Cal.839を自社でチューニングして、オーデマピゲで作ったムーブメントですが・・・・

って言って、搭載させてたんですよね。

そこには装飾とか精度調整とかが追加されてるんですが、これは厚さもそうなんですね。

元々のジャガーのベースムーブの厚さは1.84mmなのですが、オーデマのになったら厚さ1.64mmになってるんですよ。

こんな感じで、オーデマの印象ってロイヤルオークがあるからそれで良いんですが、他の明確な座標には薄さ!ってのも追求してきたブランドなので、この薄さってのも抑えておいて欲しいですね。

デザイン面でもオーデマ・ピゲは非常に自由で、今みたいに形に制限がない印象です。

アールデコの影響を受けた独創的なラグデザインのモデル、楕円形ケースが印象的なエリプスモデル、さらに織物のようにしなやかなゴールドブレスレットを持つモデルまで、職人の手仕事とデザインセンスが融合した芸術的な作品が数多く生み出されました。

ちなみに、オーデマピゲの素晴らしいブレス一体型モデルについては、こちらの動画で詳しく解説しておりますので、こちらの動画もご覧下さい⬇️

つまり、ロイヤルオーク以前のオーデマ・ピゲは、今の力強いスポーツモデルのイメージとは対照的で、もっと装飾的で優雅な、時にはジュエリーテイストな雰囲気すら漂う芸術的なドレスウォッチの名門だったのです。

さらに当時は生産数が非常に少なく、一つひとつの時計に職人技が凝縮されていたため、

現在ではコレクターズアイテムとして非常に高い希少価値を持っています。

ロイヤルオークの華やかなイメージの裏には、こうした豊かなドレスウォッチの時代が存在していた。

この背景を知ることで、オーデマ・ピゲというブランドの本質をより深く理解できると思いますね。

現代のオーデマピゲの技術革新については、こちらの動画で詳しく解説しておりますので気になる方はご覧下さい⬇️

ヴァシュロン・コンスタンタン

最後は、ヴァシュロン・コンスタンタンについてです。

1977年、創業222周年を記念して発表されたモデルが、名作として知られる**「222(トリプルツー)」です。

このモデルは、日本ではジェンタの影に隠れてほとんど耳にすることはありませんが、時計デザイナーのヨルグ・イゼック氏**が手掛けたもので、特徴的なベゼルと一体型ブレスレットを備えたデザインが魅力的な1本です。

薄型でありながら高い防水性能を備えたこの「222」は、後に登場するオーバーシーズへとつながる重要な基礎デザインです。

ヴァシュロン・コンスタンタンとしては、このモデルでスポーツエレガンスという新たな領域に挑戦したとも言えるでしょう。

ただし、当時は無敵のノーチラスとロイヤルオークがあったので、影に隠れてしまったのは歪めませんよね。

222とオーバーシーズはなんとなく似ていますが、やはりオーバーシーズが圧倒的に人気でしょう。

よって、後年の1996年に進化系のオーバーシーズが誕生した!ってことですね。

ちなみにデザインを担当したのは、社内デザイナーのヴィンセント・カウフマンと外部デザイナーのディノ・モドロのチーム作です。

ブランド全体の印象としては、派手さやトレンドを追う姿勢よりも、むしろ静かな上品さや落ち着いた佇まいを大切にしてきたブランドです。

市場での熱狂度や、2次市場での価格高騰といった面では、パテック・フィリップやオーデマ・ピゲと比べると、控えめに映るかもしれません。

しかし、それこそがヴァシュロンの魅力でもあります。

**「本当に価値を知る人が選ぶブランド」**という、ある意味“通好み”な立ち位置を築き上げてきたんですね。

ヴァシュロンは、創業から続く卓越した職人技、時代に左右されないクラシカルな美意識、そして260年以上の歴史が生み出す圧倒的な重みを持っています。

まさに“伝統の頂点”と呼ぶにふさわしいブランドです。

ここまで、1970年代以前の雲上御三家の姿を見てきましたが、この時代の雲上ブランドは、現代のイメージとは全く異なる価値観を大切にしていたことが分かります。

当時の御三家に共通していたのは、複雑機構への挑戦、薄型化の追求、そして芸術的な完成度。

現代のアイコンモデルが生まれる以前、彼らはまさに職人技と美意識の粋を極めた時代を築いていたんです。

ひと昔前の3社を俯瞰的に見ると、今回ご紹介したような、1970年代以前のモデルに見られる徹底したこだわり、職人の手仕事、多様なデザイン。

こうした価値を意識したとき、現代の人気モデルを追いかけるのとは違う、あなた様だけのラグジュアリーウォッチへの価値観は、どう変わるでしょうか。

もしかすると、まだ光が当たっていないだけで、再評価されるべき素晴らしい傑作が、あなた様の発見を待っているのかもしれません。

そう、このベルモントルを見つけてくれたようにですね。

ベルモントルはまだまだ小さな会社です。

よって、お金を払ってインフルエンサーなどに出て貰うなんてことは出来ません。

ですがここまでご視聴頂いてる視聴様であれば、人格者の方だと思っておりますので、どんな形でも構いませんのでお力添えを頂けると幸いです。それではまた!